塾講師・プロ家庭教師の皆様、あなたの時給を翌営業日までに一発診断!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

📣【来年2月スタートの予約】11/13(木)正午12:00受付開始!予約特典あり!

🎧【無料音声教材】物語文語彙600

📗2026年度 物語出題予想ベストテン!

2026年入試で出る社会時事 予想問題付

グノーブル新6年実力テスト算数予想問題

SAPIX新6年新学年組分け算数予想問題!

日能研算数対策!5,4年第16回

予シリ算数解説!5,4年下18回

※今年度の受付は終了させていただきました。

弊社は訪問型の家庭教師となります。

No.1662 次の入試で出る!注目の社会時事予想問題付き(高市新内閣発足、クマ人身被害が過去最多、ノーベル賞で日本人2名が受賞)

≪高市新内閣発足、日本初の女性首相。(21日)≫

内閣発足に当たっての記者会見で記者の質問に答える高市首相(10月21日) 画像引用元:首相官邸HP

自民党の高市早苗総裁は10月21日召集の臨時国会で第104代首相に指名されました。女性の首相就任は日本で初めてのことです。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、高市連立内閣が発足しました。

高市首相は首相官邸で記者会見し「国家国民のため、全力で変化を恐れず果敢に働く」と述べ、「決断と前進の内閣だ」との表明を示し、経済対策の策定を初閣議で指示しました。高市早苗氏は首相に就任してから早々首脳外交に取り組み、トランプ大統領の来日時、日米首脳会談も実施しました。

【予想問題】

問題1:

日本の女性国会議員の全議員数に占める割合(衆議院・参議院の合計)として最も近い値を以下より記号で答えなさい。

A.約10%

B.約20%

C.約30%

D.約40%

解答:

C

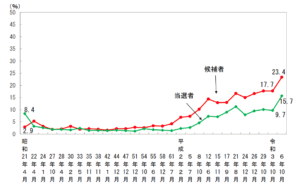

衆議院議員総選挙における候補者・当選者に占める女性割合の推移 画像引用元:内閣府男女共同参画局HP

日本の女性国会議員の全議員数に占める割合(2024年11月11日現在)は衆議院で15.7%、参議院で25.4%で合計19.0%です。衆議院での女性議員比率は女性参政権が導入された翌年の1946年総選挙時の8.4%からは上昇しているものの、世界の中でみるとまだまだ低い現状です。IPU(列国議会同盟)の資料によると、日本の順位(2024年11月11日時点の衆議院女性議員比率)は、186か国中139位で、他のG7諸国と比べると、フランス37.8%、ドイツ35.1%、イギリス34.5%、アメリカ29.4%(2023年1月1日時点の下院又は一院制議会における女性議員比率)などと大きな差があります。

女性議員を増やすことには、多様な立場の意見を政治に反映させることができ、国民全体のニーズに合った政策を進められるという意義があり、国会のみならず地方の政治分野にいても男女共同参画のための一層の取組み強化の必要性が唱え続けられています。

問題2:

G7加盟国で最初に女性の政権トップ(首相、大統領)が誕生した国は、次のうちどの国ですか。記号で答えなさい。

A.アメリカ

B.イギリス

C.フランス

D.ドイツ

解答:

B

マーガレット・サッチャー 画像引用元:ウィキペディア

G7初の女性の政権トップは、イギリスのマーガレット・サッチャー首相で1979年に就任しました。同国では、初代首相とされるロバート・ウォルポール氏が就任した1721年から、約258年後に初の女性首相が誕生しました。サッチャー首相は、その思想信条への一貫性を貫く一見強硬な政治姿勢から「鉄の女」の異名を持ちました。女性の政権トップ(首相、大統領)が誕生するのは欧州連合(EU)を除けばG7の7カ国で日本が5番目です。

問題3:

高市政権発足にあたり、( ア )が自由民主党との連立政権から抜け、自由民主党と( イ )との連立政権が成立しました。空欄ア、イに入る政党名の組み合わせで正しいものを以下より記号で答えなさい。

A.ア:公明党、イ:国民民主党

B.ア:公明党、イ:日本維新の会

C.ア:立憲民主党、イ:国民民主党

D.ア:立憲民主党、イ:日本維新の会

解答:

B

日本維新の会代表 吉村洋文氏 画像引用元:ウィキペディア

自民党総裁に高市早苗氏が選ばれた後、公明党は連立から離脱しました。両党は1999年から26年間にわたり連立歩調を合わせ、野党に転落した2009~2012年を除く間、共に政権を担ってきました。連立離脱の理由として公明党の斉藤鉄夫代表は、「政治とカネ」の問題をめぐり公明党が提案した、企業・団体献金の受け皿を自民党本部と都道府県連支部に限定する案を自民党が受け入れなかったことや、派閥をめぐる政治資金事件の真相解明に向けた自民党の姿勢が不十分だったことなどを挙げました。

新たに自民党は「日本維新の会」との間で連立の合意に達しました。高市首相は、公明党の連立離脱という窮地を乗り越えて新政権を発足させたことになります。日本維新の会は、これまでの公明党とは違って、政権に閣僚を送りこむことはなく、政策協定に合意して与党として政権に参画する「閣外協力」としての立場をとっています。

≪クマ人身被害、過去最多に。(8日)≫

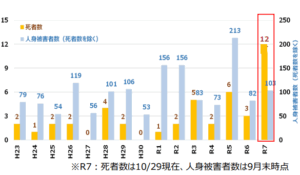

クマによる人身被害者数の推移 画像引用元:環境省HP

※死者数は2025年10月29日現在、人身被害者数は2025年9月末時点

環境省が、10月8日に岩手県北上市で遺体で見つかった男性をクマによる被害と認定し、2025年度の犠牲者が7人(10月15日時点)となり、過去最多だった23年度の6人を更新しました。地域別で見ると、北海道と岩手県で2人、秋田県、宮城県、長野県でそれぞれ1人(10月15日時点)となっています。秋は冬眠前にクマの動きが活発になる時期で、環境省は注意を呼びかけています。

【追加情報】

環境省は11月17日に、今年4月~10月末現在のクマによる人身被害件数が176件、被害者数が196人(いずれも速報値)と、記録が残る2006年度以降の同期比で、過去最悪になったと発表しました。

【予想問題】

問題1:

深刻なクマ被害を受け、10月28日に知事が自衛隊に支援を要請した都道府県はどこですか。以下より記号で答えなさい。

A.北海道

B.青森県

C.岩手県

D.秋田県

解答:

D

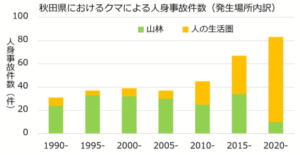

秋田県におけるクマによる人身事故件数(発生場所内訳) 画像引用元:秋田県HP

2025年の秋田県におけるクマによる人身被害は、過去最多を記録しています。クマの出没が多発し、有害駆除の人手が不足しているため、秋田県知事は10月28日に自衛隊に支援を要請しました。それを受けて秋田県では、11月5日から自衛隊によるクマ対策の後方支援が開始されました。これは全国で初めてのクマ対策における自衛隊派遣となります。

問題2:

クマ被害増加の要因に関する、次の文章の( )内に入るふさわしい語句を漢字5字で答えなさい。

「クマ被害増加の原因に日本の社会の変化が挙げられます。( )や都市への人口集中が進むことで、里山や中山間地帯から人が撤退する事態が起きています。人がいなくなった集落は耕作地も放棄されてしまいます。人の撤退に合わせて、日本中でクマをはじめ野生動物の分布域が広がっています。」

解答:

少子高齢化

道路を渡る仔熊(北海道) 画像引用元:ウィキペディア

少子高齢化と都市部への人口流出により、中山間地域や山里で人手が不足するようになり、かつては薪(まき)や山菜採りなどで人が日常的に利用・管理していた里山が放置され、手入れが行き届かなくなります。管理されなくなった里山が実質的に「森」に戻ることにより、クマの生息域が人里近くまで拡大する事態を引き起こすのです。

クマの生息域が広がることにより、人とクマの生活圏の距離が縮まり、人がクマと遭遇する機会が増加します。深刻な少子高齢化は、クマの駆除や個体数を管理する「狩猟者」の不足も引き起こしており、適切な管理が難しくなっています。

問題3:

クマの目撃件数が多い年とドングリの実りとの関係について、最も適切な説明を以下より選んで記号で答えなさい。

A.ドングリが多い年ほどクマが人里に出る。

B.ドングリが少ない年ほどクマが人里に出る。

C.ドングリの実り具合とクマの出没は関係がない。

D.クマの個体数が減るとドングリの実りも減る。

解答:

B

クマは秋になると、冬眠前にエネルギーを蓄えるためドングリやクリなどの木の実を食べます。それらの山での実りが少ない年(不作年)には、エサを求めて山を下り、人間の生活圏に近づく傾向が強まります。そのため「不作の年ほど目撃件数が多い」という関係が見られます。ただし、ドングリが豊作の年であっても、クマの絶対数が増加している場合は、クマが人里に降りてくることがあります。

エサを求めて人里に下りてきたクマは、放置されたカキやクリなどの果実を食べるようになります。そして、一度人里でエサを見つけると、クマはそこをエサが確保できる格好の場であると学習し、翌年以降も依存するようになり、出没が常態化する可能性があります。

≪ノーベル賞で日本人2名が受賞。(6日、8日)≫

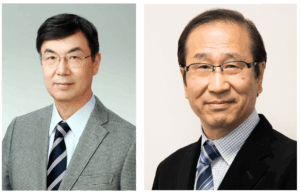

坂口志文氏(左)と北川進氏(右) 画像引用元:いずれもウィキペディア

今年のノーベル賞の自然科学部門で、日本人は生理学・医学賞に大阪大の坂口志文特別栄誉教授、化学賞に京都大の北川進特別教授の受賞が決まりました。同じ年に複数の日本人が受賞する快挙は2015年以来10年ぶりとなります。これで日本人(日本出身で成人後に外国籍を取得した人を含む)の個人による受賞者は30人になります。団体としては、日本原水爆被害者団体協議会が2024年に平和賞を受賞しました。

【予想問題】

問題1:

日本人がノーベル賞を受賞した分野において、日本の大学や研究機関は長期的に予算・人材を確保することが大きな課題となっています。こうした課題の解決策として、最も適切なものを選び、記号で答えなさい。

A. 研究費を安定的に支援し、若い研究者が研究に専念できる環境を整える。

B. 国際競争を避けるため、海外の学会への参加を減らす。

C. ノーベル賞に応募する書類を増やして、受賞確率を上げる。

D. 大学の研究時間を減らし、研究者に授業や事務作業の負担を増やすことで効率を高める。

解答:

A

日本の研究環境は長く「研究費が短期的で不安定」「若手のポスト不足」「給与が低く、将来不安が大きい」という課題を抱えています。特に理系分野では、

• 実験設備が高額である。

• 長い期間を要する研究が多い。

• 海外との競争が激しい。

といった状況にあって、安定した資金と研究に集中できる時間が不可欠です。したがって「研究費を安定的に支援し、若手が研究に専念できるようにする」という選択肢Aが正解となります。

選択肢Bについて、海外発表は、「新しい研究成果の交換」、「国際共同研究のきっかけ」、「日本の研究力発信」の場であるため、これを減らしてしまうと研究の質を落とす結果になり、国際競争でも不利になります。選択肢Cについて、ノーベル賞は「推薦制度」であり、研究者本人が「応募」するものではないため、書類を増やすことで受賞確率が上がるということはありません。選択肢Dについて、授業や事務作業は大学の重要な仕事ではありますが、増やし過ぎてしまうと「研究時間」が失われます。研究者の研究以外の業務が多くなると、論文の質が下がる、大きな成果が出にくい、若手が研究職を敬遠する、といった悪循環が起きてしまいます。

問題2:

日本人でノーベル文学賞を受賞したのは、1994年の大江健三郎氏ともう一人は誰ですか。以下より記号で答えなさい。

A.夏目漱石

B.森鷗外

C.川端康成

D.芥川龍之介

解答:

C

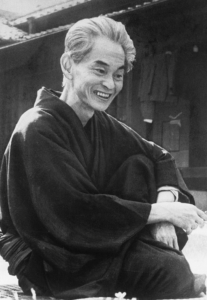

川端康成 画像引用元:ウィキペディア

川端康成(1899-1972年)は、大阪府に生まれた日本の小説家です。幼少期から文学に親しみ、東京帝国大学で学びながら文筆活動を始めました。「新感覚派」の代表的な作家として注目を集め、繊細な描写と日本の伝統美を融合させた独自の文体で知られるようになりました。『雪国』や『伊豆の踊子』などの作品で国際的な評価を得て、1968年にはアジア人として初めてノーベル文学賞を受賞しました。

問題3:

2009年にノーベル平和賞を受賞した、アメリカ大統領の名前を答えなさい。

解答:

バラク・オバマ

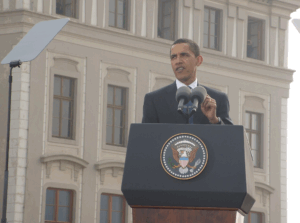

プラハにて演説を行うオバマ元大統領(2009年4月5日) 画像引用元:ウィキペディア

2009年、アメリカのバラク・オバマ元大統領は、国際外交、および、諸民族間における協力強化のため、並外れた努力を払い、世界中の人々に、良き将来への希望を与えたとしてノーベル平和賞を受賞しました。また、オバマ元大統領は、アメリカの現職大統領として初めて広島を訪問しました。

アメリカの大統領で、オバマ元大統領以外で在職中にノーベル平和賞を受賞した人物では、1906年のセオドア・ルーズベルトが、日露戦争の講和を斡旋したことで受賞、そしてウッドロウ・ウィルソンが、1919年に国際連盟創設に貢献したことで受賞しています。また、ジミー・カーターは大統領退任後の2002年に、人権活動や平和構築、民主主義の擁護に尽力したことで平和賞を受賞しています。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!