日能研新4年実力判定テスト算数予想問題!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

No.1597 次の入試で出る!注目の社会時事予想問題付き(国際女性デー50年、東京大空襲から80年、北陸新幹線開業10周年)

≪国際女性デー50年 男女格差解消に「134年」。(9日)≫

ポーランドで2010年に行われた国際女性デーのデモ 画像引用元:ウィキペディア

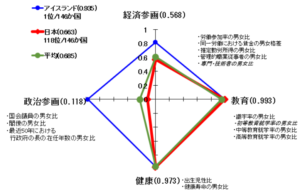

今年は国連が3月8日を「国際女性デー」と定めてから50年、ジェンダー平等の実現を目指した「北京宣言・行動綱領」の採択から30年の節目となります。スイスの非営利財団「世界経済フォーラム(WEF)」が2024年6月12日に発表した、最新2024年度版の世界の男女格差状況をまとめた「ジェンダー・ギャップ指数」によると、現在のペースでは世界全体で完全な男女平等の達成には134年かかると試算されています。健康や教育の分野では、格差が縮小しつつある一方、政治や経済の分野では依然として大きな隔たりが残っている状況です。

【予想問題】

問題1:

「世界経済フォーラム(WEF)」が発表した2024年版の「ジェンダー・ギャップ指数」にて、対象146カ国のうち日本の順位は何位ですか。次から記号で選びなさい。

A.28位

B.58位

C.88位

D.118位

解答:

D

ジェンダー・ギャップ指数(2024年) 画像引用元:内閣府男女共同参画局HP

最新の2024年版によると、対象146か国のうち日本は118位で、過去最低の順位だった前年の125位からわずかに順位を上げるも、主要7カ国(G7)では最下位、同じアジアの中国、韓国よりも低い順位にとどまっており、世界から取り残されている状況です。特に、政治分野(113位)・経済分野(120位)での格差がほとんど解消されていません。

【上位10か国の順位】

1位 アイスランド

2位 フィンランド

3位 ノルウェー

4位 ニュージーランド

5位 スウェーデン

【G7の順位】

7位 ドイツ

14位 イギリス

22位 フランス

36位 カナダ

43位 アメリカ

87位 イタリア

118位 日本

【アジア近隣国の順位】

65位 タイ

72位 ベトナム

94位 韓国

100位 インドネシア

106位 中国

118位 日本

129位 インド

問題2:

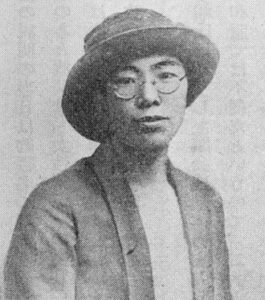

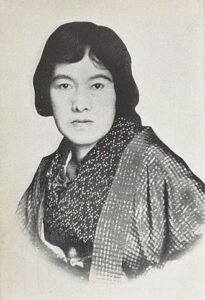

大正時代に女性の選挙権獲得を目指して、「新婦人協会」を設立して、第二次世界大戦後も国会議員として活躍した人物の写真を下から選び、記号で答えなさい。

A

画像引用元:ウィキペディア

B

画像引用元:ウィキペディア

C

画像引用元:ウィキペディア

D

画像引用元:ウィキペディア

解答:

C

Cの市川房江(いちかわふさえ)は、1920年に平塚らいてうとともに「新婦人協会」を設立して、女性の選挙権獲得を目指しました。

Aの津田梅子は5000円札紙幣の肖像に選ばれた、明治~昭和時代の教育者です。Bの樋口一葉は明治時代の作家で、2004年発行の5000円札の肖像となりました。Dの与謝野晶子は明治~昭和時代の歌人・作家です。

問題3:

1999年に制定され、単に雇用分野に限らず、教育、政治、家庭、地域活動など社会全体で男女平等を推進するための法律の名称を漢字で答えなさい。

解答:

男女共同参画社会基本法

「男女共同参画社会基本法」とは、男女共同参画社会を形成するための基本理念を明らかにして、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組みを、総合的かつ計画的に推進することを目的とした法律です。

例えば、「男性は仕事、女性は家庭」といった価値観や、「育児は女性が中心」という観念を変えて、男女がお互いを尊重し合い、職場、学校、家庭、地域などの社会のあらゆる分野で、「性別にかかわらず、仕事を分担し、喜びや責任を分かち合うことができる社会」の実現を目指しています。

1985年に制定され今年で40年になる「男女雇用機会均等法 」との違いとして、男女雇用機会均等法が「雇用」に関してのみ規定しているのに対し、男女共同参画社会基本法が社会活動全般に関して規定している点に注意しましょう。

≪東京大空襲から80年。(10日)≫

空襲によって焦土となった東京 画像引用元:ウィキペディア

太平洋戦争末期、アメリカ軍の空襲で10万人が犠牲になった東京大空襲から3月10日で80年です。大きな被害を受けた東京・下町の各地で追悼行事が行われました。

1945年3月10日未明、アメリカ軍のB29爆撃機約300機が東京・下町の市街地に低空で侵入、焼夷弾33万発が投下され、現在の墨田、江東、台東各区を中心に約40平方キロメートルが壊滅的な被害を受けました。一夜にして約10万人の命が失われたとされています。

【予想問題】

問題1:

太平洋戦争時に組織され、空襲などの際、協力して防空や消火活動を行った組織を何と言いますか。

解答:

隣組(となりぐみ)

両国町の隣組の消火訓練 画像引用元:中央区HP

「隣組」は太平洋戦争時に、内務省によって町内会など下位組織として組織化されました。当時、食料や衣類の配給にはじまり、金属類の回収、兵士の見送り、防空訓練など日常生活に必要な情報は、隣組を通してして伝えられました。隣組は戦時体制下での国民生活の基盤となる活動を行っていたのです。

一方で、隣組は組員同士の監視、思想の統制などといった、ひとりひとりの生活を窮屈に感じさせる側面も持っていたと言われています。江戸時代に年貢の納入や犯罪の防止などに連帯責任を取らせた制度である「五人組(ごにんぐみ)」と混同しないようにしましょう。

問題2:

太平洋戦争末期1945年に起きた次の出来事を、早い順に並び変えなさい。

A.東京大空襲

B.ポツダム宣言勧告

C.広島へ原爆投下

D.アメリカ軍の沖縄本島上陸

解答:

A→D→B→C

ホワイトハウスにて日本のポツダム宣言受諾を発表するトルーマン米国大統領(1945年8月14日) 画像引用元:ウィキペディア

Aは1945年3月10日未明、B は同年7月26日、Cは同年8月6日、Dは同じく4月1日です。終戦の年の出来事について細かい前後関係は重要ですので、確実に覚えておきましょう。

ポツダム宣言は、第二次世界大戦末期において、連合国が日本の降伏を勧告するための宣言です。イギリス・アメリカ・中国の連名で勧告が成されました。その後、原爆投下やソ連の参戦などがあり、日本は8月14日にこれを受諾、翌15日に天皇がラジオ放送で日本の無条件降伏を発表し、終戦になりました。

Dでは、県民の4人に1人が犠牲になったといわれる沖縄戦になりました。住民を巻き込んで行われた悲惨な地上戦は、アメリカ軍基地の問題など、今の沖縄にも多大な影響を及ぼし続けています。

問題3:

次の中で、「戦時中」ではなく「戦後」の用語として当てはまるものはどれですか。記号で答えなさい。

A.学徒出陣

B.赤紙

C.青空教室

D.学童疎開

解答:

C

青空教室(あおぞらきょうしつ)は敗戦後、焼跡で行われた野外授業のことです。太平洋戦争中に、空襲で校舎が焼けてしまったものの、敗戦直後では焼跡の校庭や野外で授業する学校もあり、青空の下で勉強したので「青空教室」と呼ばれました。

Aの学徒出陣は、兵力の不足から大学生が学業を中断して兵役につかされたことで、Bの赤紙は軍隊への参加を命じる文書です。令状に赤色の紙が使われていたことから、「赤紙」と呼ばれました。Dの学童疎開は空襲による被害を少なくするために、都市部に住む子どもたちを周辺の農村部などに疎開させたことを指します。

≪北陸新幹線開業10周年(14日)≫

北陸新幹線で運用されるE7系電車 画像引用元:ウィキペディア

北陸新幹線(長野~金沢駅間)は2015年3月14日に開業し、2025年3月14日で開業10周年となりました。また、3月16日には金沢~敦賀間の開業1周年を迎えました。

この開通により東京駅と金沢駅の間の所要時間がそれまでより、およそ1時間20分短くなりました。さらに昨年3月には金沢駅から福井県の敦賀駅までの区間が延伸され、首都圏から北陸3県(石川県・富山県・福井県)へのアクセスは大幅に向上しました。これにより、観光客増加など地域経済に大きな効果をもたらしています。

【予想問題】

問題1:

北陸地方では、以前より伝統工芸が盛んです。伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づいて指定された日本の伝統工芸品を「伝統的工芸品」と呼びます。この指定を行っている省庁を、以下より記号で答えなさい。

A.総務省

B.経済産業省

C.農林水産省

D国土交通省

解答:

B

伝統的工芸品のシンボルマーク「伝統マーク」 画像引用元:経済産業省HP

「伝統的工芸品」とは、以下の5つの項目すべてを満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことを指します。

・主として日常生活の用に供されるもの

・その製造過程の主要部分が手工業的

・伝統的な技術又は技法により製造されるもの

・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの

・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

2024年10月17日時点で伝統的工芸品は243品目あります。

問題2:

1488年に加賀地方で勃発した一揆で、守護大名を追放し、その後約100年間自治を続けた一揆は何一揆ですか。以下より記号で答えなさい。

A.百姓一揆

B.土一揆

C.徳政一揆

D.一向一揆

解答:

D

加賀の一向一揆(いっこういっき)は加賀(今の石川県)の守護大名・富樫政親(とがしまさちか)が一向宗(浄土真宗)を弾圧したことに反発した信徒たちが、1488年に起こした一揆です。富樫政親を滅ぼした後、信徒たちは約100年にわたり自治を行いました。

Aの百姓一揆は農民の反乱で、主に江戸時代に起こりました。Bの土一揆(つちいっき・どいっき)は室町時代に、主に農民たちが起こしたもので、Cの徳政一揆(とくせいいっき)は室町時代の土一揆の一種で民衆が生活の苦しさから、幕府に徳政令(借金減免)の発布を要求して起したものです。

問題3:

北陸新幹線は昨年3月には金沢駅から福井県の敦賀駅までの区間が延伸されましたが、福井県の地場産業(じばさんぎょう:特定の地域に、その立地条件を生かして定着して、特産品を製造、発展してきた産業)として正しいものを以下より記号で答えなさい。

A.燕市の金属洋食器

B.高岡市のアルミ製品

C.金沢市の金箔

D.鯖江市の眼鏡フレーム

解答:

D

鯖江市の位置(Google Mapより)

燕市は新潟県、高岡市は富山県、金沢市は石川県、そして鯖江(さばえ)市は福井県の都市です。これらの地域で地場産業が盛んになった背景には、冬の間、豪雪となることが多い点が挙げられます。

畑や田んぼが一面雪に覆われてしまうと、外に出ることも農作物を育てることも困難になります。そこで、農作業以外でできる仕事として、織物や金物、漆を使って作る漆器などの伝統工芸品作りが、農閑期に家の中でできる副業として古くから行われきたのです。

鯖江市は、眼鏡フレームの生産で日本一です。鯖江市では、明治30年代から眼鏡を作るようになったと言われています。高度経済成長期になって眼鏡の売れ行きが増加すると、鯖江の眼鏡産業は急速に発展していきました。そして1980年代、鯖江では、軽くて丈夫な金属チタンが世界で初めて眼鏡に使用されました。最先端技術を使いながらも、フレームの微妙な調節や繊細な色付けは人の手で行われています。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

-

入試で狙われる時事問題

No.1669 決定版!2026年入試で出る社会時事はこれだ!予想問題付き

-

合格に導く魔法の本棚

No.1659 2026年度入試で出題される確率が高い物語のベストテンを発表します!

-

わが子を早慶へ、受験情報ここだけの話

No.1258 早稲田大・慶應大・上智大・東京理科大に指定校推薦枠がある学校

-

早稲田アカデミー・四谷大塚で勝つ方法

No.1684 早稲アカ・四谷大塚予習シリーズ算数上対策ポイント 6・5・4年生(第4回)

-

入試で狙われる時事問題

No.1685 次の入試で出る!注目の社会時事予想問題付き(衆議院選公示、トランプ大統領グリーンランドの領有に意欲、南鳥島沖でのレアアース採掘試験)

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!