⏯️教えて!コペル先生『日能研4年栄冠Ⅱ第2回』解説動画はこちら!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

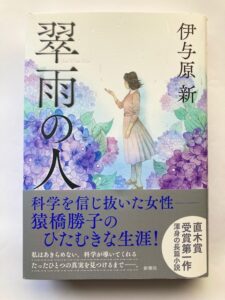

No.1654 科学者・猿橋勝子の生涯を通して、信じる道を切り開く人間の尊さを伝える傑作!『翠雨の人』伊与原新 予想問題付き!

amazon『翠雨の人』伊与原新(新潮社)

本作品は著者の伊与原新氏が、戦後アメリカが行ったビキニ水爆実験による放射能汚染測定に携わり、核実験抑止のために国際的に活躍した実在の女性科学者・猿橋勝子の生涯を、構想10年の末に描き切った長編小説です。

伊与原新氏の著作では、2025年1月発表の第172回直木賞受賞作『藍を継ぐ海』の表題作が今年度の麻布中で出題され、大きな話題となりました。それ以外にも、短編集『月まで三キロ』に収録された短編が聖光学院中(2021年度第1回)、江戸川学園取手中(2023年度第1回)、頌栄女子学院中(2025年度第1回)などで出題されています。

伊与原新氏は、地球惑星物理学を専門として東京大学大学院理学系研究科の博士課程を修了している理系出身の作家であり、麻布中で出題された『藍を継ぐ海』において、海を渡る子ガメの生態を見て故郷に対する想いを変容させる主人公の姿のように、人物の心の揺れ動きに「科学的知識」が織り交ぜられた描写を含む作品を多く執筆してきました。

本作品も科学者・猿橋勝子の生涯を描く中で、参考文献の莫大な量が物語るように、研究の内容が科学の見地から精緻に詳しく描かれています。ただ、それらの描写は単に「専門的」という言葉におさまるものではなく、猿橋勝子が研究に打ち込み、その結果を出すまでに、どれだけの労力と時間をかけていたのかを読み手に圧倒的な臨場感をもって伝える絶大な効果を生み出しているのです。

まだ女性の科学者の活躍が認められなかった時代、さらには戦争という非常事態の中、まさに激動の時代の荒波の中にあって、科学の可能性を信じ、未来の世代のために一心に研究を進める猿橋勝子の生き様は、戦後80年を迎えた今、多くの中学校の先生方が受験生の皆さんに入試問題を通して伝えたいと考える対象になるでしょう。

さらに「苦境や逆境の中で自己理解を深める」「戦争」といった中学受験物語文のいくつもの重要テーマが色濃く反映された本作品は、来年度入試において、上位校から最難関校の女子校を中心に多くの学校で出題されることが予想されます。

【あらすじ】

≪主な登場人物≫

猿橋勝子(さるはしかつこ:実在した科学者。少女の時代に抱いた「雨はなぜ降るのか」という疑問がきっかけとなり、科学の道を目指す。数学や物理の学びを深めるために帝国女子理学専門学校に入学。卒業後、実習生として派遣された中央気象台で三宅泰雄と出会ったことを機に中央気象台に就職する。)

三宅泰雄(みやけやすお:実在した地球化学者。東京帝大の化学科出身で中央気象台の研究部に勤務する。勝子の上司であり恩師でもある。)

≪あらすじ≫

※今回取り上げる第二章『霧氷の頃』までのあらすじです。

昭和初期に東京の白金で生まれ育った猿橋勝子は、両親、兄と暮らしていました。幼い頃から「雨はなぜ降るのか」という科学的な疑問を抱いていた勝子は、学校卒業後、一旦は生命保険会社に就職をするのですが、医学の道を諦められずに、東京女子医学専門学校を受験します。その面接試験で医専の教授の対応に強い違和感を覚えた勝子は、たまたま面接後に手にしたパンフレットに魅了され、帝国女子理学専門学校に入学します。

その後、帝国女子理学専門学校を卒業した勝子は、中央気象台に嘱託(しょくたく:仕事を正式に任命されないままに特定の業務を依頼されること)として採用され、学生時代に師事をした三宅泰雄の元で、気象・化学・地球化学をテーマとした研究を開始します。

昭和16年のアメリカとの開戦から、日本では天気予報が軍事機密とされるなど、科学や気象が国の戦時体制の中に組み込まれて行きます。そんな中で勝子は、観測や研究が戦争のために使われて行く現実を目の当たりにするのでした。

【中学受験的テーマ】

※テーマについては、メルマガ「中学受験の国語物語文が劇的にわかる7つのテーマ別読解のコツ」で詳しく説明していますので、ぜひご覧になりながら読み進めてください。

猿橋勝子という科学者の生涯を描いたこの作品には、様々なテーマが含まれています。学歴や女性であるという理由だけで侮蔑的な対応を受けながらもそれに屈せず研究にまい進する勝子の姿には「苦境に向き合う」というテーマが、労働組合からの妨害やアメリカとの設備の違いなどに直面しながらもひたすらに科学の力を信じて勝子が研究を進める過程には「挫折からの再生」というテーマが描き込まれています。

また、勝子が師と仰ぐ三宅教授の言葉に支えられながら科学者として成長して行く姿には、「他者理解を通して自己理解を深める」という中学受験物語文の最重要テーマを見ることができます。

そして本メルマガでその一部を取り上げた第二章『霧氷の頃』では「戦争」という重大テーマが深く描き込まれています。ただ、そこでは戦争の悲惨さが情緒的に声高に訴えられることはなく、自らの研究が戦争のために使われることへの勝子の反発心や、国民生活すべてが戦争へと捧げられる中で、その流れに飲み込まれそうになりながらも研究を進めることの難しさといった、科学と戦争の関係性の中で苦しみながらも研究に打ち込む勝子の姿がつぶさに描かれることで、戦争の愚かさ、恐ろしさが如実に表されているのです。

戦後80年を迎え、戦争についてより認識を深めることの重要性が高まる今だからこそ、本作品を通して科学という見地から戦争の実態を知り、物語文において重要な社会的テーマとなる戦争について深く考察することはテーマ学習の貴重な機会となります。

【出題が予想される箇所】

戦時中に軍のための研究を進める目的で北海道の根室を訪れた勝子が、そこで別の戦時研究を進める女性グループと出会い、交流を深める中で、戦争の悲惨さを思い知らされ、自らの研究と戦争との関わりについて考えをめぐらす場面です。

戦況が悪化する中で、勝子がどのような想いで研究を進めているのか、「戦争のための研究」が持つ悪しき部分を勝子がどのように受け止めているのかを、正確に読み取って行きましょう。

特に、難しい言葉や意味の取りづらい言葉があった場合に、文章全体を見通してその言葉の意味を解析するポイントを見逃さずにとらえることを意識しながら読み進める姿勢を大事にしてください。

≪予想問題1≫

≪解答のポイント≫

まずは「感覚が麻痺する」という表現がどのような場面で使われるのかを確認しておきましょう。もともとは、触覚や味覚、嗅覚といった身体の感覚が鈍くなったり、なくなったりすることを指す表現ですが、そこから比喩的に感情や金銭感覚などの「心理的な感覚」が鈍くなることを意味することがあります。例えば、巨額の富を手にしたことで、お金を大事に使おうとする意識が薄らいでしまう場合に、「金銭感覚が麻痺してしまっている」という言い方が使われます。

この場面での勝子は、身体的に感覚が鈍くなるような描写は一切ありませんので、心理的な感覚が鈍っていると見ることができます。

それでは、鈍っているのは勝子のどのような感覚なのでしょうか。それを探るためにこの場面の状況を確認してみましょう。

軍の戦時研究として霧を人工的に消散させる方法の開発に必要なデータを集めるために北海道の根室を訪れた勝子は、宿泊先の旅館で同世代の女性たちのグループと出会います。

彼女たちもまた戦時研究として、中谷宇吉郎という北大の教授のもとで霧の粒の大きさ、数を調べるという仕事をしていたのですが、互いの労をねぎらいながら談笑していると、そこに一人の軍服姿の男性が現れます。その人物を見た時の勝子の反応が以下となります。

女性グループの一人、礼子が「気安い笑顔」を見せるのに対し、勝子が身構えたところに、勝子にとって軍というものが緊張を強いる存在であることがわかります。

ほどなく岸というその男性が、礼子たちが属する中谷研究所出身で気象部隊の技術将校であり、女性グループの一人、浦野美佐江の夫が岸の大学時代の同期であることから、岸と女性たちが懇意にしていることが明らかになります。

その岸が、談笑の流れで軍について軽い口調で話す姿を見た勝子の様子が以下のように表されています。

後半の「いつの間にか自分は大した疑問も感じずに受け止めている」という部分はまさに勝子の変化を表しており、「感覚の麻痺」とつながりがあると考えることができます。

勝子が抱かなくなった疑問とは何かを知るために読み進めると、上記の部分に続く箇所、問題該当部直前に、以下のような描写を見ることができます。

いったんそうなってしまえば、人間の感情など濁流に飲まれた一枚の枯れ葉のようなものにすぎないのかもしれない。(P.97の2行目から5行目)

この後に、「感覚の麻痺」を含む問題該当部が続きます。

前半の「国民生活のすべてが戦争に捧げられている今、個人の意思や希望が顧みられることはほぼなくなった」という部分の中の「個人の意思や希望」について、それが国民のすべてが戦争に捧げられている中では、ほぼなくなった、とあることから、ここでの「意思や希望」が、戦争に反対すること、戦争が終わって欲しいと願うことに該当すると考えることができます。

さらに勝子の状況を鑑みると、「軍用トラックで観測に走り回り」という表現があり、さらに先を読み進めると、勝子が以下のような想いを抱いていることが明記されています。

この部分から、単に戦争に反対する、というよりも、自らの研究が戦争に使われることへの疑問や反発心を勝子が抱いていると読み取ることができます。

以上より、勝子が「感覚の麻痺」と称した状況は、国民生活のすべてが戦争に捧げられている中にあって、自分の研究が戦争のために使われることへの疑問や反発心を抱くという感覚が鈍っていることを表していると考えられます。

そして留意しておきたいのが、問題該当部の最後に勝子が「かすかな寒気を覚えつつ、一人小さく息をついた」ことです。ここでの「寒気を覚える」もまた「感覚の麻痺」と同じく、身体的ではなく心理的に寒い感覚がする状況を指しており、勝子が自らの感覚が麻痺することに、怖れと不安を抱いている様子を表しています。

そして、「一人小さく息をついた」という表現を通して、まだ互いに完全には打ち解け合っていない女性グループ、そして将校である岸の前では、「小さく」にしか自分の感覚が麻痺することに対する怖れや不安を表すことができないという、勝子の心の負担が示されていると言えるのです。

≪予想問題1の解答≫

国民生活のすべてが戦争に捧げられている中で、その流れに逆らうことができず、自分の研究が戦争のために使われることへの疑問や反発心が鈍ってしまっているという状態。(79字)

≪予想問題2≫

≪解答のポイント≫

まず、「折り合いがつかない」という言葉の意味ですが、本来は「交渉や話し合いで、相手と互いに譲り合って合意に至らない状態」を指します。ここでは、勝子が誰かと交渉している経緯はなく、勝子の中にある異なる考え、勝子から見て異なる状況に一致点がない状況を指していると考えられます。

ただ、言葉の意味が正確にわからない場合でも、その場面の状況から意味を類推することが実際のテストでも求められます。ここでも、場面の状況を整理しながら、「折り合いがつかない」という言葉の意味を確かめて行きましょう。

問題該当部に至る前、勝子は女性グループの一人、浦野美佐江の夫が戦死した知らせを受けて、美佐江が根室を後にしたことを知ります。

強い衝撃を受けたのは勝子、女性グループの面々だけでなく、大学の同期であり友人でああった美佐江の夫を亡くした岸もまたショックを隠せないでいます。深い悲しみの中にある岸の様子が以下のように表されています。

声をつまらせた岸は、軍人にしては華奢な肩を震わせて顔を背けた。(P.103の7行目から8行目)

その後、勝子は旅館の庭で物思いに沈んだ表情で煙草をふかしていた岸を見かけ、声をかけます。勝子との会話の中の以下の言葉に、亡くなった友人を想う岸の無念がにじみ出ています。

「皮肉?」

「学問をするために大学に残ったはずの浦野が戦死して、卒業してすぐ兵役についた私がこうして煙草を喫んでいる」(P.103の17行目から20行目)

そして、岸が師である中谷宇吉郎の勧めで兵器学校に進んだことを聞いた勝子は、問題該当部を含む以下のような問いを岸に投げかけます。

「折り合い?」

「ええ。中谷先生が軍との研究をとても熱心になさっていることとの」(P.104の12行目から16行目)

このやりとりから、勝子の中で「折り合いがつかない」ことの内容が、「自分を感動させてくれた中谷先生」と「軍の研究を熱心に進める中谷先生」が一致しない、ということであるとわかります。

さらに読み進めると、≪予想問題1≫でも取り上げました、この問題を解くうえでのポイントとなる、以下の部分を見ることができます。

その後、勝子は岸から中谷先生の教えについて説明を受けるのですが、中谷先生の「いい研究をしなさい。いい研究であれば、いずれ実際に役に立つ」という言葉について、岸が発した言葉に疑念を抱きます。以下がそのやりとりです。

「でもそれは―」さすがに詭弁に聞こえる。(P.105の12行目から13行目)

詭弁(きべん)とは、正しいように見せかけて相手を言いくるめようとする、誤った論法のことを指します。

勝子が岸の言葉を詭弁と感じた理由を表した以下の部分に、この問題を解くためのもうひとつのポイントがあります、

後半部分に、勝子が戦争のための研究がしたくないことの理由となる要素が含まれています。

そして、勝子の様子を見て岸が放った言葉が、「折り合いがつかない」という言葉の絶妙な言い換えとなっています。

この「納得できない」という言葉を「折り合いがつかない」の代わりに使うことで、解答がとても作りやすくなります。

以上を整理すると、勝子の「折り合いがつけられない」には、戦時研究が戦争を激化させ、さらなる紛争を生み出すことにつながりかねないと考えているからこそ、尊敬する三宅や中谷が戦時研究を熱心に進める状況に納得ができない、という意味があると考えることができます。

今回の「折り合いがつかない」のような意味が取りづらい言葉があっても、文章を広く見渡すことによって、その言葉の言いかえや、内容を示す部分を見つけて、意味を類推することができます。この類推はテストにおける読解力を大きくアップさせるものですので、普段から強く意識して臨むようにしましょう。

≪予想問題2の解答例≫

戦時研究が戦争を激化させ、さらなる紛争を生み出すことにつながりかねないと考えている勝子にとっては、尊敬する三宅や中谷が戦時研究を熱心に進めている状況に納得ができないということ。(88字)

【最後に】

今回ご紹介した箇所から後、戦況は悪化の一途をたどり、広島・長崎への原爆投下の後、日本は終戦を迎えます。戦後、中央気象台に復職した勝子でしたが、女性研究者に対する旧態依然とした偏見、母の死といった様々な試練に遭遇します。戦後混乱期の中で、勝子は差別や孤独との戦いを続けて行ったのです。

そして1954年、ビキニ環礁でアメリカの水爆実験が行われ、日本のマグロ漁船・第五福竜丸が被爆、その第五福竜丸が持ち帰った「白い灰」の分析を依頼された勝子は、微量分析によって放射能汚染が拡散することも突き止めます。さらに、勝子の分析結果を疑問視するアメリカの研究所との間で、日米両国の放射能分析法の相互比較実験が行われるのですが、圧倒的不利な環境の中で勝子は孤軍奮闘して測定を進めます。

「白い灰」の分析、そしてアメリカとの相互実験に挑む勝子の活躍には、まさに手に汗をにぎるほどの迫力と臨場感があり、ページをめくる手がひと時も止まらなくなります。

圧倒的な情報量で猿橋勝子という科学者の生涯がつづられた本作品は、読み物として深い感銘を得られるだけでなく、挫折や苦境に屈することなく自らの道を突き進む人物の姿を通して、「自己理解」という中学受験物語文の頻出テーマ、さらに「戦争」という重大な社会的テーマを学習する機会を提供してくれます。

今年度を代表する一冊を多くの皆さんが手に取って読まれることを、強く願っています。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!