塾講師・プロ家庭教師の皆様、あなたの時給を翌営業日までに一発診断!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

📣【来年2月スタートの予約】11/13(木)正午12:00受付開始!予約特典あり!

🎧【無料音声教材】物語文語彙600

📗2026年度 物語出題予想ベストテン!

2026年入試で出る社会時事 予想問題付

グノーブル新6年実力テスト算数予想問題

SAPIX新6年新学年組分け算数予想問題!

日能研算数対策!5,4年第16回

予シリ算数解説!5,4年下18回

※今年度の受付は終了させていただきました。

弊社は訪問型の家庭教師となります。

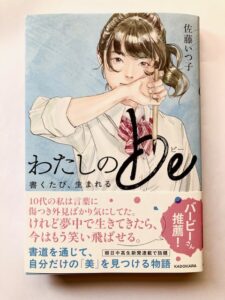

No.1644 傑作!真の「美」を探し求め、心の成長を遂げる女子高校生の物語 『わたしのbe 書くたび、生まれる』佐藤いつ子 予想問題付き!

amazon『わたしのbe 書くたび、生まれる』佐藤いつ子(KADOKAWA)

著者の佐藤いつ子氏の作品は、これまで、『駅伝ランナー』が暁星中(2018年度)などで、『キャプテンマークと銭湯と』が、鷗友学園女子中(2020年度)、横浜共立学園中(2020年度)、筑波大附属中(2020年度)、専修大松戸中(2022年度)など数多くの学校で出題され、『ソノリティ はじまりのうた』が、学習院中等科(2023年度)、洗足学園中(2023年度)などで出題されてきました。

そして、2024年度入試では、『透明なルール』が早稲田実業、立教女学院中、吉祥女子中(第1回)、城北中(第1回)など、20校もの中学校で出題され、大きな話題となりました。

本作品では、自分の容姿に自信を持つことができず、所属する書道部の活動にも熱意を持って臨むことがなかった女子高校生が、かなわない恋、他者への劣等感に悩みながら、次第に書道への向き合い方を変え、「美しさとは何か」という問いへの答えを自分の中に見出して行く姿が、読みやすい文体の中に心情の揺れ動きが丁寧に描き込まれた佐藤いつ子氏ならではの表現で描かれています。

主人公が周りの人々の意外な一面に触れることでその人物に対する見方を変えながら、自分の中での美に対する価値観を変容させて行く過程には、「他者理解を通して自己理解を深める」という近年の中学受験物語文の最頻出パターンを見ることができます。

今年の9月26日発刊という、中学受験の出典対象の時期としては遅めのタイミングに刊行されていますが、全214ページというボリュームを感じさせないページ数の中に出題対象となり得る心情表現が多く含まれ、また、2025年4月から9月にわたって朝日中高生新聞(朝日学生新聞社発行)で連載されていたこともあり、来年度入試問題の作成にあたり、多くの中学校の先生方の注目を集めると考えられます。

遅めの発刊時期であることから出題される学校は限定される可能性が高いですが、それでも男子校・女子校に関わらず中堅校から上位難関校まで幅広い学校での出題が予想されます。

また、2027入試での出題可能性も高い作品ですので、6年生だけでなく5年生の皆さんにもぜひ読んでもらいたい1冊です。

【あらすじ】

≪主な登場人物≫

望月文香(もちづきふみか:中高一貫校に通う高校1年生の女子。自分の地味な顔立ちにコンプレックスがあり、高校への内部進学を機に華やか見た目への変ぼうを遂げたいとの想いでメイク用品を買いそろえたりしている。書道部に在籍しているが、特段書道への強い関心があってではなく、消去法的選択で入部した。)

桂田佑京(かつらだうきょう:高校から文香の通う学校に入学してきた「高入生」の男子。長身で色白の肌に切れ長の美しい目と、美しい容姿の持ち主であるため入学時より学校中の注目を集める。幼い頃から書に親しんできたこともあり、書道部に所属することになる。書の世界への造詣が深い。)

須藤蘭(すどうらん:ダンス部に所属する文香と同学年の女子。学年で1、2位を争うほどの美しい容姿で、華やかで天真爛漫な性格でもある。佑京に一目ぼれしただけの理由で、ダンス部との兼部で書道部への入部を決める。)

亜紀センパイ(あきせんぱい:文香の一学年先輩で、書道部の部長。優れたリーダーシップと確かな書道の腕前を持つ。)

太輔(たいすけ:中学2年の男子。書道部に所属しながらも幽霊部員化していたが、蘭の入部を機に部活に積極的に参加するようになる。明るい性格で部員を和ませることが多い。)

小春(こはる:太輔と同級生の書道部に所属する女子。真面目な性格で、書を書く際には墨汁は使わずに墨をすって臨む。)

榛名先生(はるなせんせい:書道部の顧問を務める教師。)

≪あらすじ≫

文香は高校1年生の女子で中高一貫校に中学から通っています。母親似の地味な顔立ちにコンプレックスがあり、高校への内部進学を機にメイクにも挑戦してイメージチェンジをしたいと夢見ていますが、新たな世界に踏み出すきっかけをつかめないままでいます。部活は書道部に所属していますが、入部のきっかけは「他にやりたいものがなかったから」という消去法的な選択によるものでした。

そんな書道部に、高校から入学してきた桂田佑京が入部してきます。学校中の話題に上がるような美しい容姿を持つ佑京との出会いに心が華やぎ、書道部での活動にも張りを感じていた文香でしたが、同学年でダンス部に所属する須藤蘭が、一目ぼれした佑京に近づくために兼部のかたちで書道部に入部してきたことで状況が一変します。

文香から見て完璧な容姿を持つ蘭が部活の最中にも積極的に佑京にアプローチする様子を見て、文香の心はかき乱されてしまうのでした。

【中学受験的テーマ】

※テーマについては、メルマガ「中学受験の国語物語文が劇的にわかる7つのテーマ別読解のコツ」で詳しく説明していますので、ぜひご覧になりながら読み進めてください。

この作品は「美しくありたい」と強く願う高校生たちの姿を描いていますが、その姿を通して「恋心」そして「友人関係」という、中学受験物語文における重要テーマ「他者理解」に含まれる2つのテーマが描かれています。

「恋心」は「他者理解」「自己理解」の両方の要素を色濃く含むため、「自他理解」とも称することができるテーマです。この「恋心」というテーマでは、相手を想う気持ちを抑えられずに、自分でも感情や言動がコントロールできなくなる人物の姿が描かれることが多いですが、本作品でも佑京を恋する文香が、蘭への嫉妬心を抱き、佑京と蘭の姿を目にした際に心がかき乱されてしまう様子に、まさにそのパターンが反映されています。

そして「他者理解」の中でも最頻出である「友人関係」をテーマとする作品では、友人に対する誤解、新たな発見を経て友人関係をさらに深め、その過程で他者を理解する目を養い、心の成長を果たして行く人物の姿が描かるのが典型的なパターンです。

本作品において、自分とは対極的に華やかな容姿を持ち、佑京との距離を積極的に詰めて行く蘭に嫉妬心を抱き、その存在を疎ましくとさえ思っていた文香が、蘭が持つ別の面を知ることで見方を変え、心の距離感を縮めて行く過程は、まさにその典型パターンが当てはまります。

そして、心に葛藤を抱えながら、文香が書道への向き合い方を変え、さらに佑京、蘭の持つ、容姿とは別の魅力に触れることで、「美」に対する考え方を変えて行く過程には、近年の中学受験物語文において最頻出の「他者理解を通して自己理解を深める」という黄金パターンを見ることができます。

自分の容姿に自信が持てずに悩んでいた文香が、書道部での活動を通して、書道、そして美しくあることへの考え方を変えて行く様子を丁寧に読み取って、テーマ学習を進めて行きましょう。

【出題が予想される箇所】

蘭と佑京が交際を始めたことを知った文香が、佑京への想いを断ち切るためにも書道に没頭することを心に決める場面に始まり、その後、書道部として文化祭で書道パフォーマンスを演じることが決まり、その題字を決めるにあたって、文香が「美」への考え方を変えるきっかけをつかむ場面へと続きます。

佑京を想う気持ちを捨てきれずにいる文香の心情を的確に読み取ること、文香の書道への想いがやがて美への考え方の変化につながる過程を丁寧に把握することを意識しながら読み進めて行きましょう。

≪予想問題1≫

P.107の12行目に「つぶやきのような声をもらすと」とありますが、ここでの文香の様子について説明したものとして、最も適切なものを次の中から選び、記号で答えなさい。

ア.佑京への想いを断ち切って書道に打ち込もうとする自分の気持ちも考えずに話しかけてくる佑京の無神経さに憤りを感じている。

イ.いざ佑京の姿を目にすると、好きという気持ちを捨てることができないことに気づき、その気持ちを大切にしようと考えている。

ウ.行書の手本を探してくれた佑京の優しさを感じながらも、佑京を想う気持ちは捨てなければならないため、喜びを表せないでいる。

エ.佑京と交際できる可能性はまだあると感じているために、佑京の優しさにあえて冷たい対応をして佑京の反応を試している。

≪解答のポイント≫

問題該当部の「つぶやきのような声」について、なぜ文香がそのような発声をしたのかを正確にとらえることがポイントとなります。

この場面で佑京は、文香が臨もうとする王鐸行書(おうたくぎょうしょ:中国の書家・王鐸の書を手本に、行書という書体で再現すること)の手本となる書物を文香に渡します。本来であれば文香は、その優しさに喜びを表すところが、「……ありがとう」(P.101の12行目)とつぶやきのような声で応えるしかできませんでした。

文香はなぜ素直に喜びを表すことができなかったのでしょうか。その要因を探るために、佑京に対する文香の気持ちを整理してみましょう。

今回、【出題が予想される箇所】とした部分の冒頭で、蘭と佑京が交際を始めたことが学校中に知れ渡ったことに対する文香の反応を示す、以下の表現があります。

この部分から、文香が佑京に好意を寄せていたこと、それでもその想いがかなわなかったことがわかります。

そうした状況にあっても佑京への想いを断ち切れないでいる文香の様子が以下のように表されています。

それでも我に返るように書道に向き合う気持ちを強く持とうとする文香の様子が以下の部分からうかがえます。

完璧なビジュアルを備えた蘭への嫉妬心―そのことには、気づかぬふりだ。(P.102の4行目から5行目)

圧倒的な外見の美しさを持つ蘭に自分がかなうはずもないからこそ、佑京への想いは断ち切るしかなく、書道に集中することで雑念を取り払おうとする文香の心情は、トイレで身支度を整える以下の描写からも読み取ることができます。

今日から王鐸行書の練習を始めるんだ。(P.102の4行目から5行目)

その後、書の手本となる王鐸について文香が調べたことを振り返る場面に続きますが、ここで文香の書道に対する考え方が変わる兆しが見られます。

蘭と佑京のことを頭から追い払うように首を振ると、意気込んで書道教室に向かった。(P.103の10行目から13行目)

≪あらすじ≫でも記しましたが、文香が書道部に入ったのは、他にやりたいものがなかったから、という消去法的な選択によるものでした。

佑京の姿を見て書道への取り組み方を考え直し、そして佑京への想いを断ち切るために書道に集中しようとする文香の行動原理はすべて佑京から始まっていますが、それでも書の見本とする王鐸の生き様にまで触れようとする文香の書道に向き合う姿には、心の成長とまで言える変化が見て取れるのです。

そんな文香ですが、さらなる残酷な現実を目の当たりにすることになります。

書道教室で蘭と佑京が談笑する場面で、文香は佑京の変化を感じ取ります。後輩の太輔から「芸能人カップルみたい」と言われた佑京の様子が以下のように表されています。

そんな佑京の様子を見た文香の姿が以下となります。

え……。今の顔。今の佑京の顔、嬉しそうだった。

まぎれもなく、喜んでた。

佑京は仕方なく、蘭とつきあっているのではないの?

佑京も蘭のことが……好きなの?

のどが締めつけられた。

これから部活に来るたびに、このふたりを目の当たりにしなければならないのか……。(P.106の4行目から11行目)

もはや絶望的とも言える状況にあって、改めて雑念を振り払って書道に向き合おうとする文香の姿が以下のように表されています。

これから王鐸行書に取り組むのだから、心を鎮めなければ。(P.107の5行目から7行目)

こうして書道に向き合う気持ちを強くした文香に書の手本を佑京が渡したところで問題該当部に行き着きます。

佑京への想いを何とか断ち切ろうとして書道に真剣な気持ちで文香が向き合うようになった流れを確認したうえで、問題の選択肢を見てみましょう。

まず、文香が「佑京と交際したい」とまで気持ちを持ち直している様子は描かれていませんので、イとエはともに不適切となります。また、読み手からすれば無神経とも取れる佑京の行動ですが、文香が佑京に対して憤りを感じている描写は本文で見ることができませんので、アも当てはまりません。よって正解はウとなります。

文香の心情の流れを正しく追えば、問題としてはいたって簡単ですが、問題を解く中で文香の書道に対する気持ち、向き合い方に変化が生まれたところまで、しっかりつかむようにしましょう。そこまで読み取ったうえで、≪予想問題2≫へと進みます。

≪予想問題1の解答≫

ウ

≪予想問題2≫

≪解答のポイント≫

書道部が文化祭で書道パフォーマンスを実施することになり、その題字を何にするか、文香が迷っている場面からの出題です。

まずは、≪予想問題1≫で取り上げた箇所から後の文香の様子を確認してみましょう。

王鐸行書に取り組み始めた文香は、ひたすらに筆を動かし続け、その過程で、これまでに気づくことのなかった書道の魅力に触れます。その様子が以下のように表されています。

何度書いても同じ線にはならないことに、今さら気づく。

書くたびに生まれる、新しい書。(P.108の2行目から3行目)

そして、練習した半紙の山を見た文香は、以下のような想いを抱きます。

文香がどれだけ一心に書に向き合っていたのかがわかる表現です。

そんな文香の取り組みを見て、讃えてくれた顧問の榛名先生に対して、文香は以下のように想いをぶつけます。

文香は両手を机について、前のめりになった。(P.109の12行目から14行目)

消去法的選択で書道部に入ったとは思えない程に、文香の書道への取り組み方が変化していることが読み取れます。

こうして書道の魅力に触れ、自分の行書を向上させたいとまで真剣に取り組むようになった文香は、書道パフォーマンスの題字を何にするかという課題に頭を悩ませます。

自分の部屋でアイデアを出そうと頭をひねる文香の様子を表した箇所がありますが、その中で、以下の部分に着目する必要があります。

そういえば、最近サボっていたなあ、と気づく。

佑京が蘭とつきあうようになって、今さらメイクに力を入れる気も失せていた。

どんなに頑張ったって、蘭にかなうわけがない。

文香は封印するように、ゆっくりと引き出しを閉めた。(P.119の5行目から10行目)

ここで最後の一文にある「封印」という言葉に注意しましょう。単に引き出しを閉めた、とするのではなく、「封印するように」とあることから、ここでの文香がメイク用品を自分の目につかないようにしようとする、自分にとって必要のないものとする、決意に近い心境に至っていることがわかります。

そこから頭を書道パフォーマンスに切り替えた文香は、以下のように書道への想いをつなげて行きます。

ひとことでえいえば、美しい文字を書くことだ。

佑京の繊細なかな文字も、余白にまで細心の注意をはらった亜紀センパイの力強い大字も、美しい。(P.119の12行目から15行目)

そしてこの後に、文香は重要な問いを自分に投げかけます。それが以下の一文です。

それまで書道とは何かという問いに臨んでいた文香が、ここでその対象を書道から美しさに切り替えています。

そして、その答えを探し求める中で、文香は以下のように自らを振り返るのです。

この直後が、問題該当部を含む以下の部分となります。

この引き出しには文香が封印したメイク用品が入っています。つまり、文香がちらりと見たのはメイク用品ということになります。

流れを確認すると、文香は美しさとは何か、という疑問を抱き、そこで蘭や佑京のようなビジュアル的な美しさを追い求めてメイク用品を買いそろえ、研究もしたことを振り返ります。そこで、封印したメイク用品を見た文香が、「頭がもやもやしてきてなかなか答えは出てこない」とあるように、自分にとってメイク用品とは何だったのかという疑問を抱いていると考えることができます。

さらに、佑京や亜紀センパイの書く字の美しさに想いを寄せていることからも、メイクで作り出す外見(ビジュアル的な)美しさが、本当の意味での美しさであるのかという疑問を、文香が感じ始めていると読み取れるのです。

この問題の解答としては、ここまでの思考の段階で完成させることができますが、ここから後に、物語全体においても重要な場面が出てきますので、読み進めて行きましょう。

悩んだ末に書道パフォーマンスの題字を頭に浮かべた文香は、部のミーティングでその字を発表します。

その字とは「美」でした。

部員たちの賛同を得て、美という字を大筆で書く役を部員の誰が担うかを決めるために、一人ひとりが実際に字を書くこととなり、文香が大筆を手にしたときの様子が以下のように表されています。

最も美しい「美」。余白やかすれも想像する。すると、脳裏に「美」が浮かびあがってきた。

文香がそっと目を開けた。

たっぷりと墨をふくんだ筆は、さらにずっしりと重い。筆入れの位置を探る。

ここだ。思い切って筆をおろした。

あとは何かが手に取りついたようだった。

体の重心を移しながら、引っ張るようにして、無心で筆を動かした。(P.130の2行目から8行目)

文香が書道への想いを一気に高め、無心で筆を動かしている様子がたっぷりの臨場感で伝わってくる名場面です。

ここで気をつけておきたいのが、最初の一文「自分が書く『美』を想像する」です。ここで文香が思い描く「美」は、外見の美しさの美しさとは無縁の、自らの中にあり、自らに向き合うことで生み出される美であると考えることができます。

書道に真剣に向き合い、自らの中から発せられる美を想像することで無心で筆を動かすに至った姿から、文香が自分にとっての真の意味での「美」とは何かに気づくきっかけを得ていると考えることができるのです。

この場面に至るまでの文香の変化は、この物語全体を通しての文香の成長を読み取るうえで極めて重要となりますので、丁寧に読み取るようにしましょう。

≪予想問題2の解答例≫

真の意味での美しさが、メイク用品で作り出される外見の美しさとは異なるものなのではないかという疑問を抱き始めている。(57字)

【最後に】

今回ご紹介した箇所から後、文香と書道部員たちは文化祭での書道パフォーマンスへ向けて練習に打ち込む日々を送るのですが、ある時、佑京の隠された過去が、佑京自身の口から部員たちに向けて明かされます。

ショックを隠せない文香でしたが、自らの過去を告白をしてから言葉を発することがなくなっても無心で書道に打ち込む佑京の姿に触れ、そして蘭のこれまでに知ることのなかった一面を目にして、他者を理解することの難しさ、他者を理解することで得ることのできる価値観の重要性を認識するようになります。

まさに「他者理解を通して自己理解を深める」文香の姿が描かれていますが、物語終盤の以下の部分に、他者理解の意義が読み手へのメッセージとして書き込まれています。

人はもっともっと多面的なのに。(P.190の8行目から9行目)

様々な出来事を通して心の成長を遂げて行く文香に素直に感情移入ができるからこそ、物語のクライマックスにあたる書道パフォーマンスの舞台で、文香が魂を込めて筆を動かす場面では、涙腺が熱く刺激される程に、心が激しく揺り動かされます。

冒頭でも触れました通り、ページ数も多くはなく、何より読みやすい文体でつづられていますので、読書が苦手なお子様でも読み進めやすいと思われます。

また、本作品でも題材となった「恋心」というテーマは、芝中や駒場東邦中といった難関男子校でも出題されることがありますので、特に「恋心」の読み取りが苦手な男子のお子様には、本作品を貴重な教材として頂きたいです。

中学受験物語文の重要テーマが盛り込まれ、読み手を惹き込むストーリー展開を存分に味わうことができる本作品を、多くの受験生の皆さんが手に取って読まれることを強く願っています。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!