⏯️教えて!コペル先生『日能研4年栄冠Ⅱ第2回』解説動画はこちら!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

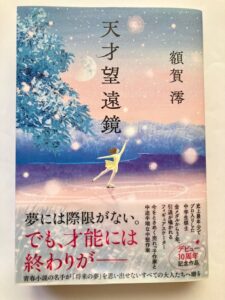

No.1634 天才を見つめる者たちの再生の物語『天才望遠鏡』額賀澪 予想問題付き!

本作品の著者・額賀澪氏の作品は、これまで中学受験において以下のように多くの学校で出題されてきました。

・『ヒトリコ』:市川中(2016年度)、品川女子学院中(2016年度)など

・『屋上のウインドノーツ』:高輪中(2016年度)、成城中(2017年度)など

・『タスキメシ』:本郷中(2017年度)など

・『風に恋う』:甲陽学院中(2019年度)、山脇学園中(2019年度)など

・『完パケ!』:聖光学院中(2019年度)など

・『競歩王』:渋谷教育渋谷中(2023年度)など

・『ラベンダーとソプラノ』:横浜雙葉中(2024年度)など

まさに中学受験の最重要作家のひとりである額賀澪氏が、天才たちとの出会いをきっかけに、自分の生き方に向かい合う人々の心の移ろいを描いた連作短編集が本作品です。

中学生の時に天才と称された棋士、元オリンピック金メダリストのフィギュアスケーター、圧倒的な歌唱力を持つ少年、かつて中央競馬にも出走した馬、そして売れっ子の小説家といった5人(4人と1頭)の天才たちが登場する5編の短編で構成される本作品では、その天才たちを見つめ、引き寄せられる人物たちの姿が、額賀澪氏ならではの、淡麗な筆致ながら人物たちの切実な心情が読み手の奥底に響くような表現の数々でつづられています。

各短編に別の短編に登場する人物が現れるといった連作短編集ならではの読書の醍醐味も味わうことができる傑作です。

今回はこの連作短編集の中から、かつての競走馬とケガで目標をなくした高校生男子の交流を描いた第4章『カケルの蹄音』を取り上げます。大きな迷いの中で彷徨っていた高校生男子が、他者からの働きかけと馬との出会いを通して再生への一歩を踏み出す過程が描かれた本編は、来年度入試で男子校・女子校を問わず上位校から最難関校まで幅広く多くの学校から注目を集めること必至です。

★『カケルの蹄音』(P.127~173)

【あらすじ】

≪主な登場人物≫

志木翔琉(しきかける:高校1年生の男子。須賀川農業高校に陸上のスポーツ推薦で入学するも、陸上部に入ってすぐに疲労骨折をしてしまったことで自主的に退部をする。陸上で高記録を出すという目標を失ってから、朝に学校に通う時間に起きられなくなり、定期試験ではいくつかの科目を落とし、追試・補講にも寝坊してしまうといった事態に陥り、担任である馬術部顧問の村井の命で、救済措置として馬術部での強制労働を課されることになる。)

村井与四郎(むらいよしろう:翔琉のクラスの担任であり、高校の馬術部顧問を務める。無類の競馬好きでもある。娘のエマも馬術部に所属している。)

村井エマ(むらいえま:高校2年生の女子。馬術部顧問の村井の娘であり、自身も馬術部に所属している。愛想がなく、ぶっきらぼうな物言いをするタイプであるが、馬に対しては深い優しさと愛情を向ける。)

ズットカケル(かつては競走馬として、選ばれた馬しか出場することのできない中央競馬にも出走していた馬。引退後に乗馬用として須賀川農業高校の馬術部に預けられることになる。)

≪あらすじ≫

高校1年生の翔琉は中学時代に長距離走で好成績を挙げたことで、現在通学している須賀川農業高校に陸上のスポーツ推薦で入学しましたが、疲労骨折が原因で陸上部を退部してしまってから、寝坊で遅刻をくり返し、追試・補講も寝坊したことで進級が危ぶまれる事態にまで陥ってしまいます。

そんな翔琉にクラス担任の村井は、救済措置として自身が顧問を務める馬術部での強制労働を課します。一週間の強制労働を終えても遅刻癖が治らない翔琉に村井は、新たに馬術部で世話をすることになった馬の「ズットカケル」を引き合わせます。かつて競走馬であったズットカケルは引退して、乗馬用として馬術部に預けられました。村井は翔琉に、ズットカケルに乗って馬術大会に参加するようにと指示をするのでした。

【中学受験的テーマ】

※テーマについては、メルマガ「中学受験の国語物語文が劇的にわかる7つのテーマ別読解のコツ」で詳しく説明していますので、ぜひご覧になりながら読み進めてください。

今回ご紹介する短編『カケルの蹄音』の中学受験的テーマは「挫折からの再生」です。このテーマを題材とする作品では、過去の失敗や、心に深い傷を負った主人公が、自分に向き合うことで再生して行く過程で心を成長させるといった姿が描かれるパターンが典型ですが、本短編でも、ケガによって陸上選手としての夢を絶たれ、目標のないままに日々を送っていた主人公の翔琉が担任の村井の働きかけと、かつての競走馬ズットカケルとの出会いを経て、新たな道を見出して行く過程を通してそのパターンが描かれています。

心の奥底で抱える焦りや迷い、そしていら立ちを抱えながら、自らの置かれた状況に向き合うことを避けていた翔琉が、乱暴とも言える村井の働きかけによって次第に自らを見つめ直し、自己理解を深めるきっかけを得て行く過程をじっくりと理解することが、本短編を読み解くうえでのポイントとなります。

特に、競走馬であった頃のズットカケルが走る姿を見た翔琉が、ものを語らない馬ではありながらも、ズットカケルとの間で心を通わせ、それをきっかけとして再生への道を歩み始める様子には、「他者理解を通して自己理解を深める」という物語文最重要テーマの要素が含まれています。

翔琉が抱える、言葉とは裏腹な迷い、焦りといった心情を確実に受け止めながら、自己理解を深めて心の成長を果たして行く翔琉の変化をしっかり読み取って行きましょう。

【出題が予想される箇所】

翔琉が担任の村井から、新たに馬術部に預けられた、かつての競走馬「ズットカケル」に乗って馬術大会に出場することを指示される場面です。陸上部を辞めてから目標をなくし、生活のリズムを崩すにまで至った翔琉の真の想い、苛立ちを的確に読み取るようにしましょう。

≪予想問題1≫

≪解答のポイント≫

翔琉の心情を把握するにあたって「自然と力がこもる」という言葉がどういった状態を表しているのかを正確におさえておくことが大前提となります。

「力がこもる」ということから、ここでの翔琉がある強い想いに支配されていることがわかります。それが怒りや不満といったマイナスの感情であるのか、何かに臨もうとする意気込みといったプラスの感情であるのか、あるいは何かしらの緊張感であるのか、「力がこもる」という言葉だけでは理解はできません。

ただ、「自然と」力がこもるというところから、翔琉があえて力をこめようとしたものでなく、その想いの強さから、自覚ないままに力をこめていたと読み取ることができます。

そこでこの想いの内容を深く探るために、直前に担任の村井から翔琉に向けて発せられた言葉を確認してみましょう。村井は新たに乗馬用に預けられたズットカケルの強さについて、以下のように翔琉に説明します。

この言葉を受けて、「馬の話だとわかっているのに」としていることから、翔琉が村井の言葉が指し示す内容を馬の話とは受け止めていないことがわかります。

その上で先を読み進めるとすぐに、翔琉が中学時代に長距離走で活躍し、スポーツ推薦で高校に入学したものの、ケガのために陸上部を辞め、生活のリズムを崩した経緯が詳細につづられている箇所に行き着きます。

その中で、翔琉を診断した医師が発した以下の言葉がこの問題を解くうえでのポイントとなります。

文章中で出てくる場所は離れていますが、「体が頑丈だった」と「あんまり強くないんだ」という対照的な内容を表している言葉が表されているだけに、そこに強い関連性があると意識する必要があります。

この医師から受けた言葉と照らし合わせることで、「体が頑丈だった」という村井の言葉は、自分とズットカケルの違いを鮮明にし、その結果、自分が陸上部を辞めるきっかけとなったケガ、つまりは自分に強い挫折感を抱かせる出来事を想起させるものであったということが読み取れるのです。

翔琉が陸上部を辞めることで抱くようになった挫折感については、今回出題が予想される箇所とした部分の冒頭でも、以下のように表されています。

(中略)

こんなに平らな場所で暮らしているのに、どうして学校までの道のりはこんなに億劫なのか。億劫になってしまったのか。(P.133の10行目から16行目)

冒頭部分だけでは、翔琉にとって「余裕もないくらい、夢中になるもの」が何か、なぜ「億劫になってしまった」のかを正しく理解することはできませんが、そうした場合でも、何かしらの理由で翔琉を取り巻く状況が変わってしまったこと、それにより翔琉の心に負担となるものが生まれたことまではつかんでおきたいところです。

そのうえで先まで読み進めることによって、翔琉にとって夢中になるものが陸上(長距離走)であり、ケガによって陸上から離れざるを得なくなったことで、翔琉が目標を失い、生活の張りがなくなってしまったことがわかります。

冒頭部分でも漫然と読んでしまうことなく、そこで登場人物の環境の変化などを推測しておくことで、実際にその変化についての描写があった際に、理解がより明確になります。特に人物の心に負荷がかかっている状態を示す表現には、充分に注意しておきましょう。

問題の解答についてですが、翔琉が村井の言葉を聞いて、陸上から離れるきっかけとなった、自分の足の弱さを思い起こし、それと向き合うつらさのために体に緊張感が生まれている、といった内容で字数に合わせて答案を整理しましょう。

≪予想問題1の解答例≫

ズットカケルは体が頑丈だから長く競走馬として活動できたという村井の言葉を聞いて、自分が陸上を続けられなかった原因が足の弱さにあったという事実を思い起こし、そのつ

らさから体に緊張感が生まれている。(97字)

≪予想問題2≫

≪解答のポイント≫

翔琉がいら立ちを隠せないでいる様子について、その理由を答える問題ですが、まず「それすら」の「それ」が指す内容について確認しましょう。

問題該当部の直前に以下の一文があります。

ズットカケルにその意志があったかなかったかに関わらず、足を取られそうになった自分を支えてくれたズットカケルに感謝することなく、ここでの翔琉は苛立ちを感じています。翔琉の気持ちがここまでささくれ立ってしまった理由はどこにあるのでしょうか。

問題該当部から前にさかのぼると、村井との以下のやりとりの部分に翔琉の態度に変化が生まれた瞬間を見ることができます。

「やらないよ」

もう軽口は装えなかった。言葉には棘が生え、はっきり拒絶の色をしていた。(P.144の5行目から9行目)

「もう軽口は装えなかった」という表現に翔琉の変化が見られます。軽口とは「こっけいで面白い話。軽妙な話。」(Oxford Languagesより)という意味で、「軽口をたたく」といった使われ方をして、「おちゃらける」「茶化す」といった言葉に言い換えられます。

たしかにこれまで翔琉が発してきた以下のような言葉は、軽口という言葉が当てはまるものでした。

村井の横を、「それでは~」と通り抜けようとしたら(P.134の19行目からP.135の1行目)

「その話、説教に聞こえるんでいいっす」(P.141の9行目)

「もう軽口は装えなかった」という言葉から、翔琉にとって軽口は「装い」のためのもの、つまり自分の本心を隠すためのものであったと読み取ることができ、ここに翔琉がこれまで軽口をたたいていた理由が、自分の置かれた現状に真正面から向き合うことから逃げていたためであったと考えることができます。

その向き合いたくなかった自分の現状を、村井が「わかりやすい燃え尽き症候群」と、残酷なまでのストレートな言葉で言い当てたことが翔琉の心を強く刺激し、もはや軽口で逃げることができず、本心から拒絶の意を表したと読み取ることができるでしょう。

そして翔琉にとって、馬の世話をするという事態は一切想定していなかったことが以下の言葉からもうかがえます。

※「スカ農」は須賀川農業高校を指します。

中学時代に長距離走で好成績を挙げ、「才能があるかないかと聞かれたら、間違いなくあった」(P.142の4行目から5行目)とまで感じていた翔琉にとっては、陸上の世界から離れ、馬の世話をすることは落ちこぼれてしまうに等しいことにまで思えていたとも考えられます。

翔琉のいら立ちの理由を探るうえで、さらに留意しておくポイントが以下の部分に含まれています。

哀れみや励ましもまた、自分の置かれた状況に向き合わせるものと翔琉が感じていたと考えられ、いまの翔琉は、とにかく干渉しないで欲しい、放っておいて欲しいという気持ちを強く持っていたと考えられます。その点では、足を取られた翔琉を支えてくれたズットカケルの動きも、翔琉にとっては余計な哀れみに感じられたと読み取ることができるでしょう。

そして翔琉の現状を表す端的な表現が以下の部分に含まれています。

目標を失い、これからどのような道を進んでよいのかわからない、「大きな迷い」の中に翔琉がいることがわかります。

以上より、問題該当部での翔琉が、陸上での目標を失い、今後の自分がどうすべきかがわからない迷いの中にあって、現状に向き合うことから避けてきたところに、村井によってその現状を的確に言い当てられたことで、強いいら立ちを感じ、他者からの哀れみや励ましを一切受け入れられない状態でいると考えられるのです。

今回の「もう軽口は装えなかった」のように、物語文の読解では人物の心情や状況が大きく変わるターニングポイントとなる表現が含まれることが多く、そうした表現を的確につかみ、さらにその変化の内容を探るためにも、文章全体を広く見渡し、必要な表現や言葉をピックアップして総合的に考察を進める作業が必須となります。

人物の心情が込められた表現や言葉については問題該当部から離れた箇所にあっても見逃さないように集中して文章を読み進める意識を強く持って臨みましょう。

≪予想問題2の解答例≫

学校生活での目標をなくし、どうすればよいのか定まらない迷いの中にあって、自分の現状を的確に言い当てた村井の言葉に強いいら立ちを感じ、ズットカケルの動きも自分に対する余計な哀れみと感じられたため。(97字)

【最後に】

本作品に収録された5編の短編にはすべて「天才」が登場します。ただし、そこで描かれるのは、天才たちが華々しく活躍する姿ではなく、第一線から退こうとするかつての天才、あるいはまだその才能を開花する場が与えられていない天才の姿と、そうした天才たちを見つめる人物たちの心が移ろい行く様子なのです。

最終章『星原の観測者』では、類まれな才能がありながら他者を受け入れず、攻撃的な言葉ばかりを吐き出してしまう、天才作家・釘宮が唯一の友人であった作家の急逝をきっかけに、その友人の母親との出会いと交流がメインに描かれていますが、その中で釘宮が以下のような言葉を友人の母親に伝えます。

この釘宮の言葉に凝縮されている通り、本作品は自らが天才と認める対象を、煌めく星を望遠鏡を通して観測するかのように見つめる人物たちの物語であり、まさに『天才望遠鏡』という作品のタイトルそのものが、そうした人物たちの姿を如実に表しているのです。

そして今回ご紹介した『カケルの蹄音』で、自らの体の弱さとズットカケルの強さを照らし合わせることでズットカケルと共に再生の道を歩き始めるきっかけを得た翔琉や、第3章『エスペランサの子供たち』で、塾の教え子の圧倒的な歌唱力に強く引き寄せられ、音楽の道へ進むことを断念せざるを得なかった自分の苦い思い出を振り返り、教え子をプロデビューさせようと奔走する無料塾講師の旭川七音のように、天才を観測した人物たちはその姿に魅了されることを機に、自らの現状や過去と向き合うことで、突き動かされるように行動を起こして行くのです。

こうした天才を見つめ、新たな一歩を踏み出して行く人物たちの様子からは、「他者理解を通して自己理解を深める」という中学受験物語文の最重要テーマを深く学び取ることができます。

テーマ学習としての貴重な機会だけでなく、ある短編の主人公が他の短編にも姿を見せるといった連作短編集ならではの読書の楽しさをも与えてくれる本作品を、多くの受験生の皆さんが手に取って読まれることを強く願っています。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!