⏯️教えて!コペル先生『日能研4年栄冠Ⅱ第2回』解説動画はこちら!

メールマガジン宝箱

Mail magazine

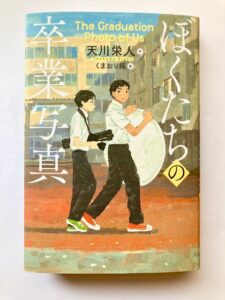

No.1626 今年度物語文の大本命登場!『ぼくたちの卒業写真』天川栄人 予想問題付き!

本作品の著者・天川栄人氏の作品はこれまでも、『おにのまつり』が学習院中等科(2023年度第2回)などで、『セントエルモの光 久閑野高校天文部の、春と夏』が共立女子第二中(2024年度第2回AM)などで、『わたしは食べるのが下手』が田園調布学園中(2025年度第2回)などで出題されてきました。

中学受験において注目度が高まってきている天川栄人氏が描いた本作品は、プロ級のカメラの腕前を持ちながら、他者との関わりを避けてきた中学3年生男子が、学校の生徒たちの卒業写真を撮る役目を担うことになるところから物語が始まります。

はじめは被写体とのコミュニケーションに苦しむ主人公が、くじけそうになりながらも、次第に対話を通して他者の目には見えない内面を理解するようになり、心の成長を遂げて行く様子が、天川栄人氏ならではの、悩みを抱える人物の心情を読み手の心に強く響かせる筆致で描かれています。

主人公の男子が他者理解の難しさに直面しながら、必死でシャッターを切り、被写体の心の内を受け止め、そこから自らの弱さ、至らなさに立ち返り、新たな一歩を踏み出して行く過程を描き切った本作品では、近年の中学受験物語文の最頻出パターンである「他者理解を通した自己理解」が美しく、鮮やかに具現化されています。

さらに、本作品では、同じ表記でありながら異なる意味合いを持つ言葉、対照的な意味合いを持つ表現といった、中学受験の入試問題で多く出題対象となるような表現技法が多く見られます。

中学受験物語文の最重要テーマを徹底的に描き切り、苦しみながら成長する人物の心情描写、入試で問われる表現技法に満ち満ちた本作品は、来年度入試において男子校・女子校問わず、中堅校から難関校まで幅広く多くの学校での出題が予想されます。今年度を代表する傑作の誕生です。

本作品では、卒業写真の被写体となる人物それぞれに焦点を当てて各章が構成されています。今回は車椅子生活を送る男子を被写体とした第二章の『三年一組 湯沢りと』を取り上げます。

【あらすじ】

≪主な登場人物≫

蔵木幸也(くらぎゆきや:中学3年生の男子。実家が写真館を営み、自身もカメラが好きでプロ級の腕前を持っている。内向的な性格で人付き合いを苦手としているが、同級生の星野に声をかけられ、卒業写真のカメラマンの撮影を担うことになる。)

星野誠二(ほしのせいじ:幸也の同級生。サッカー部に所属し、運動神経が抜群、おおらかな性格で人望も厚く、クラスの中心人物となっている。生徒の個性が輝く、これまでにないような卒業写真を撮って欲しいと幸也に依頼し、撮影の場では幸也をバックアップする。)

湯沢りと(ゆざわりと:幸也と同学年の男子。筋肉の病気が原因で足に障害を抱え、車椅子で生活している。端正な顔立ちだが、あまり感情を表情に出さない。植物が好きで、園芸部に所属している。)

≪あらすじ≫

中学3年生の蔵木幸也は、実家が写真館を営み、将来はカメラマンになりたいという夢を持っています。内向的な性格で他者との交流を苦手としている幸也は、クラス内でも「暗すぎクラギ」と揶揄(やゆ)され、友だちもいないままに日々を過ごしていました。

そんな幸也に、クラスの中心人物である星野誠二が、卒業写真をこれまでにないような、自由で生徒一人ひとりの個性が光る写真にしたいとの想いをぶつけ、幸也に卒業写真を撮影してもらいたいと願い出ます。

人付き合いが苦手で、写真の中でもポートレート(人物を主な被写体とした写真)を撮ることを避けてきた幸也はその依頼を拒んでいましたが、星野の強い意志に押され、また撮影をするならば、幸也が前々から憧れていたデジタル一眼レフカメラ「D3」を使って構わないという父親の言葉を受け、渋々ながら撮影することを引き受けるのでした。

【中学受験的テーマ】

※テーマについては、メルマガ「中学受験の国語物語文が劇的にわかる7つのテーマ別読解のコツ」で詳しく説明していますので、ぜひご覧になりながら読み進めてください。

この作品は近年の中学受験最頻出のテーマ「他者理解を通して自己理解を深める」を真っ向から描き切っており、まさに同テーマを学習するうえでの最良のテキストになっています。

自分の殻に閉じこもっていた主人公の幸也が同学年の生徒たちの卒業写真を撮影する中で、生徒たちの個性が輝くような写真を撮ることの難しさに直面し、苦しみながらも、一人また一人と関係が深まって行くクラスメイトたちの助けに支えられながら、他者理解の重要性に気づき、もがきながらも理解を深めることで、自らの殻を破って成長して行く過程が、鮮やかな筆致で描かれているのです。

幸也の被写体となる生徒たちは、今回ご紹介する車椅子で学校に通っている湯沢りと以外にも、ジャマイカとのハーフであることで差別的な扱いを受ける清瀬愛里、容姿で人を判断する風潮にむき出しの敵対心を見せる和泉万葉、そして不登校になった君島サチ、と、それぞれに挫折や苦境を経験しながら日々を過ごしています。

ある者は強硬な姿勢で、そしてある者はしなやかな強さで、自分に降りかかる挫折や苦境に立ち向かって行く姿が丁寧に描かれることで、そんな人物たちを被写体として撮影する幸也が、戸惑いながらも他者理解を深め、自分の弱さに立ち返ることで成長して行く過程が、圧倒的な説得力を持って伝わってきます。

幸也が被写体となった生徒たちのどのような言葉に衝撃を受け、時に傷つきながらも、どのように考え方を変化させて行くのか、そのプロセスをじっくりと読み解いて行きましょう。

【出題が予想される箇所】

幸也と星野が、湯沢りとを被写体として、卒業写真の撮影を進める過程が描かれた章です。人と関わることを苦手としていた幸也でしたが、湯沢の姿をカメラに収めて行くうちに、その心境に変化が生まれます。何がきっかけとなり幸也に変化が生まれたのか、湯沢の言葉が幸也の中にどのような想いを宿したのかを的確に読み取ることがポイントとなります。

≪予想問題1≫

≪解答のポイント≫

星野と湯沢が会話する様子を見る幸也の心の声を表した一文についての問題です。ここでの「いつかの発言」は問題該当部の直前に示された以下の発言を指します。

ここで「いつかの」とあるように、幸也はこの箇所より前にこの言葉を発しています。それは、幸也が最初の被写体として星野を撮影することになった場面でのことです。

写真へのこだわりの強さから、被写体の星野と一切のコミュニケーションを取らずに撮影を続けようとする幸也に、星野が強く言い聞かせる様子が以下のように表されています。

星野君が僕を見る。ガッカリしたような顔で。

「こんなんじゃ、『いい写真』取れないだろ」(P.47の5行目から7行目)

星野の言葉に傷ついた幸也は、過去にも同じような出来事があったことを星野に打ち明けます。

小学5年生の頃、ドイツからの留学生が帰国する際に、記念に写真を撮ってその子に贈ることにしたのですが、幸也の写真への強すぎるこだわりに周囲の不満が爆発、留学生も泣き出してしまい、結局留学生が可愛がっていたチャボの写真を贈ることになってしまったという「チャボ事件」。この事件がきっかけとなり、幸也は以下のような想いにかられるようになったのです。

人との関わりを避ける幸也の心の奥底に根付く強い想いを表した一文です。

自分が他者とのコミュニケーションを取るのに必要な回路が「欠けている」と話す幸也に、星野は以下のように語りかけます。

(中略)

「やっぱり蔵木は、もうちょっと人の話を聞いた方がいいよ。みんなけっこう面白いぜ」(P.52の1行目から5行目)

この星野の言葉に返した、幸也の以下の言葉が、問題該当部の「いつかの発言」にあたります。

冷静な目で見れば、あまりに思い上がった言葉と感じることができますが、自分の殻の中に閉じこもり、他者との関わりを避けたい幸也からすれば、疑いなく発した言葉であったと考えられます。

その言葉が「ブーメランみたいに時間差で心をえぐる」とは、どのような意味を指すのでしょう。

ブーメランは投げると空中を舞う時間を経て、自分のところに帰ってくるものです。このことからここでは、幸也が強く意識することなく発した言葉が、湯沢や星野の言葉を聞く時間を経ることで、それが誤ったものであったという事実を幸也自身に突きつけるものとして帰ってきたことを表していると考えられます。

では、幸也はなぜ自分の発言の誤りに気づかされたのでしょうか。

問題該当部の直前で、車椅子について会話する星野と湯沢の様子を見る幸也の様子が以下のように表されています。

「みんなどんな子かよく知ってるよ」と言っておきながら、「知らないことばかり」であることを突きつけられたことで、幸也が自分の考えの誤りに気づいたと考えることができます。

ここで幸也が「知らないことばかり」と痛感したきっかけは、湯沢にとって車椅子がどのようなものであったのか、その点を自分が想像さえもできずにいた事実に直面したことにあります。

星野が園芸部に所属していると聞いた幸也は以下のような想いを抱いてしまいます。

僕は無意識にそう思って、それでハッとして、失礼だったかなと思い直す。いや、もちろん、障害のある人を差別してるわけではないけども、ふだん話すことがないから、どうもまごまごしてしまうというか。(P.55の7行目から10行目)

「ふだん話すことがないから」とあるように、他者との関わりを避けてきたため、湯沢本人の個性や考え方に考えが及ぶことなく、自分の決めつけだけで物事を判断してしまったことで、「無意識に」差別的ともとれる想いを抱いてしまう、幸也の様子が表されています。

ここには他者への無関心が無意識な差別や攻撃ともとれる言動につながってしまうことへの警鐘の意味合いも込められていると考えることができます。

そんな幸也と対照的に、星野は湯沢の車椅子での生活の様子について、臆することなく問いかけて行きます。

その言動を、肝を冷やしながら見る幸也の様子が以下のように表されています。

難しい。(P.60の4行目から6行目)

最後の「難しい」という言葉に、幸也の戸惑いと悩みがにじみ出ています。

そして湯沢の姿を撮影したところで、幸也にとっては思いも寄らない出来事が起こります。出来上がった写真に対して、星野は満足した反応を示したのですが、当の被写体である湯沢は「これじゃダメ」(P.63の6行目)と、強く言い切ったのです。

その理由を問われた湯沢の反応が以下です。

そして、言う。

「車椅子が写っていない。これじゃダメ」

淡々とした調子で、だけど、確固たる意志で。

「車椅子はただの乗り物じゃなくて、僕の一部だから。ちゃんと写してほしい」(P.63の12行目からP.64の1行目)

この湯沢の言葉に、幸也は以下のような反応を示します。

湯沢君の澄んだ瞳が、僕の心を見透かしているような気がしたのだ。(P.64の2行目から3行目)

幸也は「知らず知らずのうちに」(P.64の4行目)車椅子が写らないように撮影をしたのでした。その行為に対し、湯沢は以下のように言及します。

この言葉は幸也の心に衝撃となって伝わりました。その様子が以下のように表されています。

違う。僕は別に、そんなつもりでやったんじゃない。かわいそうなんて思ってないし、傷つけるつもりはなかった。理性がすぐさま言い訳の言葉を連ねるけれど、でも同時に、どうしようもなく図星だという気もする。(P.64の8行目から11行目)

「知らず知らずのうちに」、そして「理性がすぐさま言い訳の言葉を連ねる」という言葉から、幸也が決して意識して湯沢を傷つけようとはしていなかったものの、無意識のうちに、車椅子を写してはかわいそうという判断をしてしまったと読み取ることができます。

この後、星野の迷いのない問いかけに答えるかたちで、湯沢は車椅子の「かっこよさ」について語ります。その様子を見た幸也が、「聞けば聞くほど、知らないことばかりだ。」(P.67の4行目)という想いを抱くに至ったのです。

こうして見てくることで、湯沢の車椅子への想いまで考えを及ばせることのできなかった幸也が、自分の発した「みんなどんな子かわかっている」という言葉が誤ったものであるという事実、そして他者への無関心が無意識に相手を傷つけることにつながるという事実を突きつけられていると考えることができます。

≪予想問題1の解答例≫

それまで意識することがなかった、話をしないでも他人のことはわかるという考えが間違っているという事実、他人への無関心がその人を傷つけることにつながるという事実を、湯沢君との会話を通して強く認識するようになり、動揺している。(110字)

≪予想問題2≫

≪解答のポイント≫

まず、問題該当部に「また跳ねた」とありますが、「また」というのはこの前にも「心臓が跳ねた」箇所があったことを示します。それは≪予想問題1≫で取り上げましたが、幸也が車椅子を写らないように撮影したことを湯沢に指摘された箇所になります。

その時の幸也は湯沢に「車椅子を写すことがかわいそうと決めつけてしまっていたこと」を見透かされて、強く動揺しており、ここでの心臓の跳ねは、マイナスの感情によるものだったと考えられます。

それに対し、この問題の該当部では、「でも今度は軽やかな響きで」とありますので、幸也が喜びや多幸感といったプラスの感情を抱いていることがわかります。

この場面で幸也は、改めて湯沢を撮った写真に対して、湯沢本人から以下のような反応を見ることができました。

相変わらず表情は薄いけれど、目がキラキラ輝いている。

「蔵木君、これ、すごくいい写真だよ」(P.79の7行目から9行目)

これより、幸也のプラスの心情とは、湯沢に喜んでもらえる写真を撮れたことの嬉しさ、達成感といったものであることがわかります。

この嬉しさ、達成感の中身をより詳しく知るために、幸也が新たな湯沢の写真をどのように撮ったのか、その流れを確認しましょう。

最初に撮った写真に車椅子が写っていなかったことを湯沢が認めなかったことで、幸也は深く悩みます。そんな幸也に、星野は以下のように再度同じアドバイスをするのです。

「どういうこと?」

星野君は、当たり前のことだろ、みたいに。

「話を聞くんだよ。ちゃんと、本人に」(P.70の8行目から11行目)

それでも湯沢にどう話をすればよいのか、深い悩みに陥ってしまう幸也の様子が以下です。

ここでも星野が幸也に的確なアドバイスを授けます。

「え?」

意味がわからなくて思わず声を上げる。すると星野君は、

「湯沢は湯沢っていう人間で、車椅子じゃない」(P.72の3行目から6行目)

ここでの星野の姿は、≪予想問題1≫で取り上げた、湯沢を湯沢としてでなく、「車椅子の人」と無意識のうちに考えてしまっていた幸也の姿と対照的に描かれています。

星野の言葉を受けて、幸也は園芸部の話について湯沢から聞き出します。湯沢が語る植物への愛情を聞いた幸也が湯沢への見方を変える様子が以下のように表されています。

湯沢君の表情が、少しだけ柔らかくなる。束の間、彼の心の深く奥まったところがちらりと見えた気がした。別の角度からのぞきこんだ、湯沢君の姿。(P.74の12行目から15行目)

ここでの湯沢の言葉には、車椅子で生活しなければならない自分と植物を重ね合わせて、そこから生きる勇気を得ている、湯沢の強さも表されていると読み取ることができます。

少しずつ湯沢との距離を縮めた幸也は、思い切って以下の問いかけをします。

湯沢の心の奥底をかいま見る前の幸也からは発せられることのなかった、この踏み込んだ質問に対し、湯沢はいずれは寝たきりになるかもしれないという事実を話したうえで、以下のような言葉を口にします。

そう言い切った。

「それに、電動の車椅子だってかっこいいしね」(P.75の13行目から15行目)

この言葉は幸也の心に深く響きます。その様子が以下です。

「……湯沢君はすごいな」

素直な言葉が、自然と転がり出ていた。

湯沢君はちょっと目を見開いて、僕を見上げる。

「えっと、ありがとう」

今、初めてまっすぐ、目が合った気がした。(P.76の1行目から6行目)

「素直な言葉が、自然と転がり出ていた」というところに、≪予想問題1≫で取り上げた、無意識に抱いてしまう差別的な考えに対して「理性がすぐさま言い訳の言葉を連ねていた」ときの幸也と対照的な姿を見ることができます。

そして「初めてまっすぐ、目が合った」湯沢に対し幸也は、以下のような強い想いを抱くに至るのです。

湯沢君を、もう一度、ちゃんと。今度は別の角度から。(P.76の7行目から8行目)

撮影を始める前に、「ああ、物言わぬ花とかを撮りたい」(P.52の12行目)とぼやいていた頃とは別人のように、変化し、心の成長を遂げた幸也の姿を見ることができます。

そして幸也は初めとは全く異なる角度、スタイルで湯沢と車椅子を一枚の写真の中に収め、それが湯沢を喜ばせる結果となったのです。

この撮影の時の心境について、後で写真館に戻った幸也は以下のように振り返っています。

部活では有能な先輩だったり、植物に詳しかったり、言いたいことはハッキリ言うとか、褒められると照れるとか。そういう意外な一面を知るたび、湯沢君という存在が立体的に立ち上がってくるような感じがして。

シャッターを切る瞬間、たった一瞬だとしても、本当の湯沢君に触れた気がした。(P.82の7行目から11行目)

こうして見てくることで、幸也が湯沢の撮影を通して得たプラスの感情が、ただ湯沢に喜んでもらえた嬉しさだけでなく、被写体との会話を通して、心の距離感を縮め、相手の真の姿を写し出す、これまでになかった撮影方法をやり切れたことから得られる達成感も含まれていることがわかります。

以上から詳しく内容を記すことに注意し、字数を意識しながら解答を仕上げて行きましょう。

≪予想問題2の解答例≫

会話を重ねることで、湯沢君の個性、考え方を知り、その真の姿を写すために新たな撮影手法を取り入れた結果、湯沢君にも喜んでもらえるような写真を撮れたことの喜びと達成感を得ている。(87字)

【最後に】

今回ご紹介しました第二章から後の第三章以降、幸也は卒業写真の被写体との対峙を続けて行きます。新たな人物を撮るたびに、相手への理解に苦しむ幸也ですが、星野をはじめ、撮影を終えるごとに仲間となって行く被写体たちに支えられ、まるで他者理解の壁を一つひとつ越えるように、心の成長を遂げて行きます。

この仲間が徐々に増えて行く過程は、物語の面白さを存分に味わう機会を与えてくれると共に、物語文重要テーマの「友人関係」を学習する場をも提供してくれます。

そして物語は第五章にさしかかったところで大きな転調を向かえます。登場人物の一人が抱える秘密が明らかになることで、幸也にこれまでないような苦難が強いられます。その厳しい状況に対して幸也が選んだ一手を目にしたとき、読み手の心は物語の世界に一気に引き込まれ、そこからラストまではページをめくる手が止まらない感覚を味わうことができます。

天川栄人氏によってつづられたこの至高の物語は、来年度入試で多くの中学校の注目を集めることはもちろんですが、「他者理解」という重要テーマを物語の展開を楽しみながらじっくりと学ぶ機会を与えてくれる最良のテキストとなっています。

読みやすい文体でページ数も220ページ強と決して多くありませんので、6年生、5年生はもちろん、読書好きな4年生にもぜひ読んで頂きたい、必読の傑作です。

われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。

今みんなが読んでいる記事はこちら

メールマガジン登録は無料です!

頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!